La Polinesia incluye una gran cantidad de islas esparcidas por un océano que se extiende a lo largo de un tercio del planeta. El asentamiento de esta vasta región es una de las maravillas de la exploración humana, pero los tiempos y secuencias de este proceso de población son materia de discusión científica.

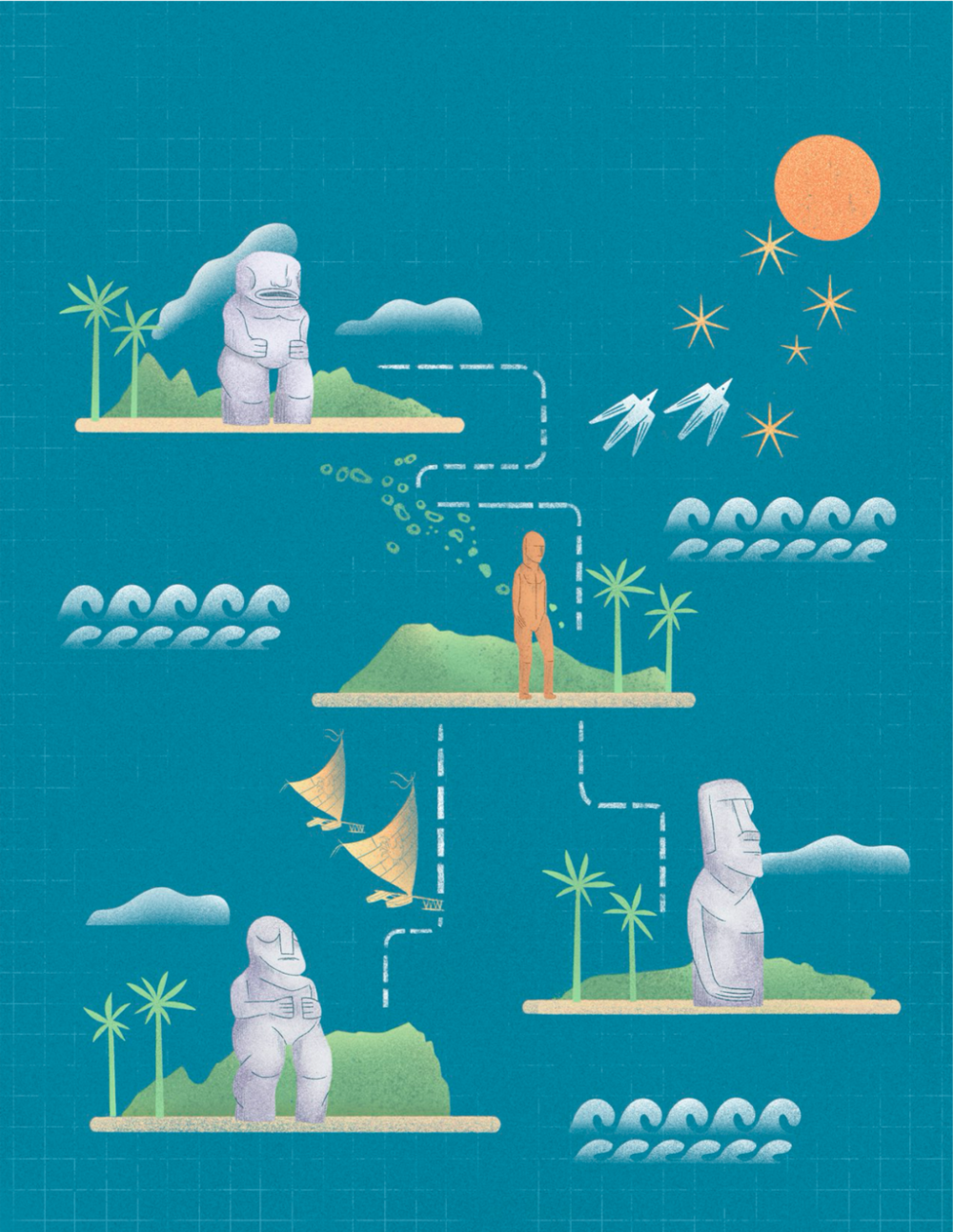

En este nuevo estudio liderado por investigadores mexicanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Cinvestav, los científicos utilizaron un conjunto de datos que comprende muestras de ADN de 430 individuos para desentrañar la historia genética de los pobladores de esta vasta y dispersa red de islas del Pacífico. De esta forma, mientras los historiadores y las tradiciones orales polinesias atestiguan que grupos familiares de 30 a 200 personas navegaron en canoas de doble casco a través de miles de kilómetros de mar abierto para habitar cada nuevo grupo de islas, los nuevos análisis computacionales de los genomas de esta región sugieren que la migración comenzó en Samoa y se extendió primero a través de Rarotonga (Islas Cook) en el siglo IX d. C., seguido por las Islas de la Sociedad (Tōtaiete mā) en el siglo XI dC; el oeste de las Islas Australes (Tuhaʻa Pae) y el archipiélago de Tuāmotu en el siglo XII d.C.; y, finalmente, a islas que más tarde serían conocidas por las estatuas megalíticas construidas allí, como son las Islas Marquesas en el norte (Te Henua ʻEnana), Raivavae en el sur, y Rapa Nui o Isla de Pascua, la más oriental de estas islas, donde llegaron aproximadamente en el 1200 d.C. a través de Mangareva, que es la isla principal del archipiélago de las Gambier, en la Polinesia Francesa. Así, esta nueva evidencia revela que las pocas islas con restos prehistóricos de estatuas megalíticas –como los Moai- están genéticamente conectadas a pesar de los miles de kilómetros de mar abierto entre ellas.

La investigación es el resultado de una colaboración de instituciones mexicanas con las universidades de Stanford, Estados Unidos; Oxford, en Inglaterra; de Oslo, en Noruega, y la Iniciativa Chilegenómico de la Universidad de Chile. Según recuerda el doctor Mauricio Moraga, junto al doctor Ricardo Verdugo han participado como académicos del Programa de Genética Humana del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina en este proyecto, que en su primera parte ya dio a conocer importantes resultados a mediados de 2020 y en los que, en base a los análisis genómicos del ADN de la población actual de Polinesia y poblaciones nativas de centro y sur América, se demostró que hubo contacto entre estas poblaciones hace unos 800 años. Es decir, que las poblaciones polinésicas de las islas Marquesas del norte, y del sur, del archipiélago Tuamotu y Mangareva presentan fragmentos genómicos americanos producto de una introgresión ocurrida en torno al año 1200, mientras su población todavía se estaba asentando en las islas del Pacífico cada vez más al Este, antes de su llegada a Rapa Nui. Estos fragmentos genómicos americanos resultaron más cercanos genéticamente a poblaciones nativas actuales que habitan la costa norte de Sudamérica.

“El proyecto se inició a partir de una recolección de muestras realizada en Isla de Pascua por el doctor Andrés Moreno Estrada, uno de los coautores del estudio, quien forma parte del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del Cinvestav. A ese material se sumó el que les fue compartido por diferentes universidades y entre ellas el nuestro, proveniente tanto de América como de Rapa Nui; este último, de mediados de los años ’80 y que obtuvimos gracias a una colaboración con el doctor Juan Francisco Miquel, académico de la Universidad Católica. Lo interesante es que, al ser muestras más antiguas, tienen menos mezcla con ancestría europea o chilena”, explica el doctor Moraga.

Este segundo paper, añade, “aporta conocimiento valioso acerca del proceso de poblamiento de la Polinesia, principalmente en términos de precisar las rutas y las fechas de este proceso. Son 430 muestras –de las cuales más de un centenar son las nuestras- que cubren una serie de islas, concentradas en el área central y oriental de Polinesia, en lo que se conoce como Oceanía remota. Este análisis aborda el proceso de poblamiento de esa zona, mediante la utilización de datos genómicos de poblaciones actuales, la mayoría de las cuales presenta mezcla europea reciente; por lo mismo, y al igual que en el trabajo de 2020, mediante herramientas bioinformáticas se quitaron todas las regiones genómicas que no corresponden a la ancestría polinésica y que fueron aportadas por diferentes mezclas recientes. Sobre esos datos depurados, los investigadores principales –entre ellos Alexander G. Ioannidis, del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional de la Universidad de Stanford- aplicaron una serie de análisis, varios de ellos originales y desarrollados especialmente para este trabajo, que permiten resolver los movimientos poblacionales que ocurrieron en un tiempo relativamente breve y en un área geográfica muy extensa”.

Expansión rápida y en una gran superficie

En ese sentido, explica que como se sabía que los polinesios habían viajado de isla en isla, el análisis genético se basó en un fenómeno denominado “cuello de botella poblacional”. Este fenómeno se produce “cuando unas pocas decenas o cientos de individuos de poblaciones insulares ya aisladas se establecen en una nueva isla, y luego un subconjunto de ese grupo se mueve para establecerse en una isla más lejana, y así sucesivamente, producto de lo cual su diversidad genética se reduce con cada viaje. Es un modo de dispersión diferente al que se presenta en los procesos de poblamiento continental, donde los desplazamientos son multidimensionales y los tamaños poblacionales en general mayores. Con esta aproximación es posible decir quién viene de qué isla, identificando patrones genéticos específicos de la población fundadora en cada isla y, por consiguiente, al analizar la data genómica es posible rastrear la secuencia de los viajes entre las islas como la dirección de aquellos”.

Por otra parte, añade, “para abordar el tema de los tiempos que involucró el proceso de poblamiento y estimar las fechas de divergencia entre islas, se utilizó la distribución de longitud de los segmentos de IBD –idéntico por descendencia- compartidos en todo el genoma y se calculó a partir de estos el número de generaciones transcurridas desde la divergencia de cada par de islas. Estos datos muestran que la expansión ocurrió rápidamente, durante aproximadamente 17 generaciones. Por otra parte se calcularon estadísticos para cada par de islas para inferir la direccionalidad, la ruta y la secuencia de divisiones de la ruta de asentamiento a lo largo del Pacífico”.

Finalmente, señala que “los resultados obtenidos muestran una fuente genética común para los habitantes de las islas que presentan restos prehistóricos de estatuas megalíticas –Marquesas, Raivavae y Rapa Nui-, lo que revela un fuerte vínculo genético entre ellas a pesar de los miles de kilómetros de mar abierto que las separan. Esto permite establecer relaciones culturales entre las poblaciones de islas con estructuras megalíticas, como por ejemplo los Moai de Rapa Nui, más allá de las distancias geográficas que las separan”.