“La neuroplasticidad es un proceso biológico que sufren las neuronas y que está relacionado con el aprendizaje. Es un fenómeno de cambio según el cual frente a algunos estímulos las neuronas modifican desde su respuesta eléctrica hasta su configuración física. Es una de las formas de consolidación de la memoria”, explica el especialista. “Lo que nosotros hicimos, desde el punto de vista artístico, es crear una forma musical en la que los músicos representan neuronas, y las conexiones existentes entre ellos siguen ciertos principios de la neuroplasticidad”.

Un proceso neuronal parte habitualmente con un estímulo que llega a una neurona y esta la transmite a la siguiente, dándose una continuidad de reacciones en el circuito que genera una respuesta del organismo frente al estímulo inicial. En la década de los ’70 el neurocientífico Eric Kandel y su equipo describieron el circuito neuronal de la Aplysia, un pequeño vertebrado marino que tiene un sistema nervioso relativamente simple, por lo que pudo estudiar en profundidad su funcionamiento y cómo se comunican las neuronas entre sí, estableciendo los primeros parámetros relacionados con la neuroplasticidad y la memoria.

Basándose en estos avances, el doctor Eloy Mansilla –quien además es músico y estudiante de Postítulo en Composición de la Facultad de Artes de la U de Chile- creó “partituras gráficas” en las cuales, mediante señalización de colores, tiempos e intensidades estableció inicio, desarrollo y fin de tres movimientos o piezas, las cuales fueron puestas en escena por músicos dedicados a la improvisación libre. “Esa improvisación fue guiada por estos principios de neuroplasticidad, en base a las partituras gráficas y explicándoles el sustrato científico teórico”, señaló. “Esa es la importancia de esta experiencia: tradicionalmente las formas de la música, como puede ser una canción, una sonata o un minueto, vienen dadas por la historia y por cómo han funcionado a lo largo del tiempo. Durante el siglo XX y el XXI se han buscado nuevas formas de crear música, en el sentido de cómo está estructurada; lo que nosotros proponemos es una estructura musical basada en estos principios biológicos”.

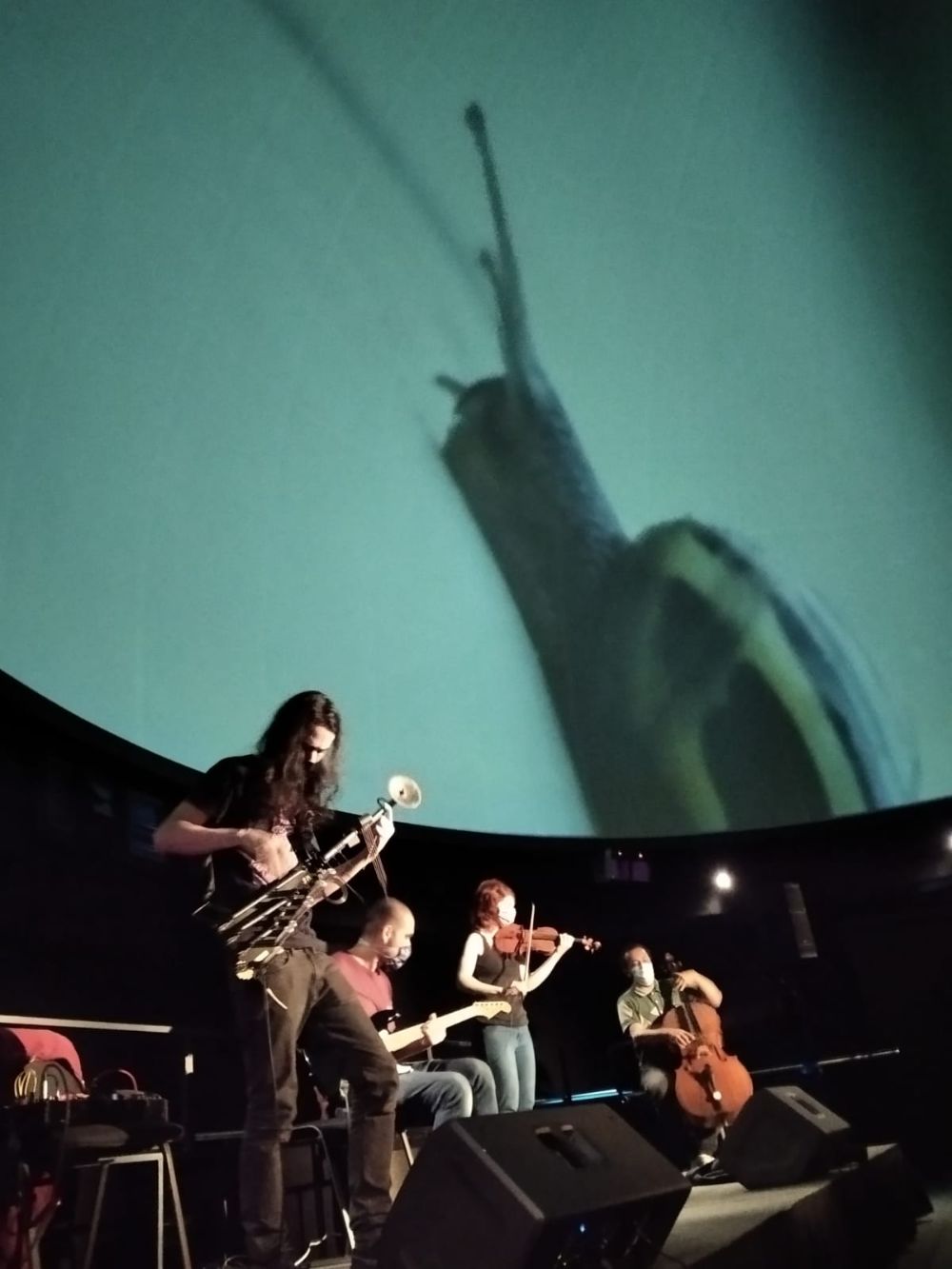

Así respondió como compositor –junto al guitarrista Sebastián Vidal, músico chileno residente en Barcelona; a la violinista Sarah Claman; a Andrés Rojas, en el sintetizador modular y príctara y a Matías Riquelme en el violoncello-, a una convocatoria que realizó la organización española Casa América Cataluña para participar en un ciclo de actividades y conferencias en humanidades y ciencias referidas a la cultura latinoamericana, que tuvo lugar en el centro CosmoCaixa el 7 de mayo de 2021.

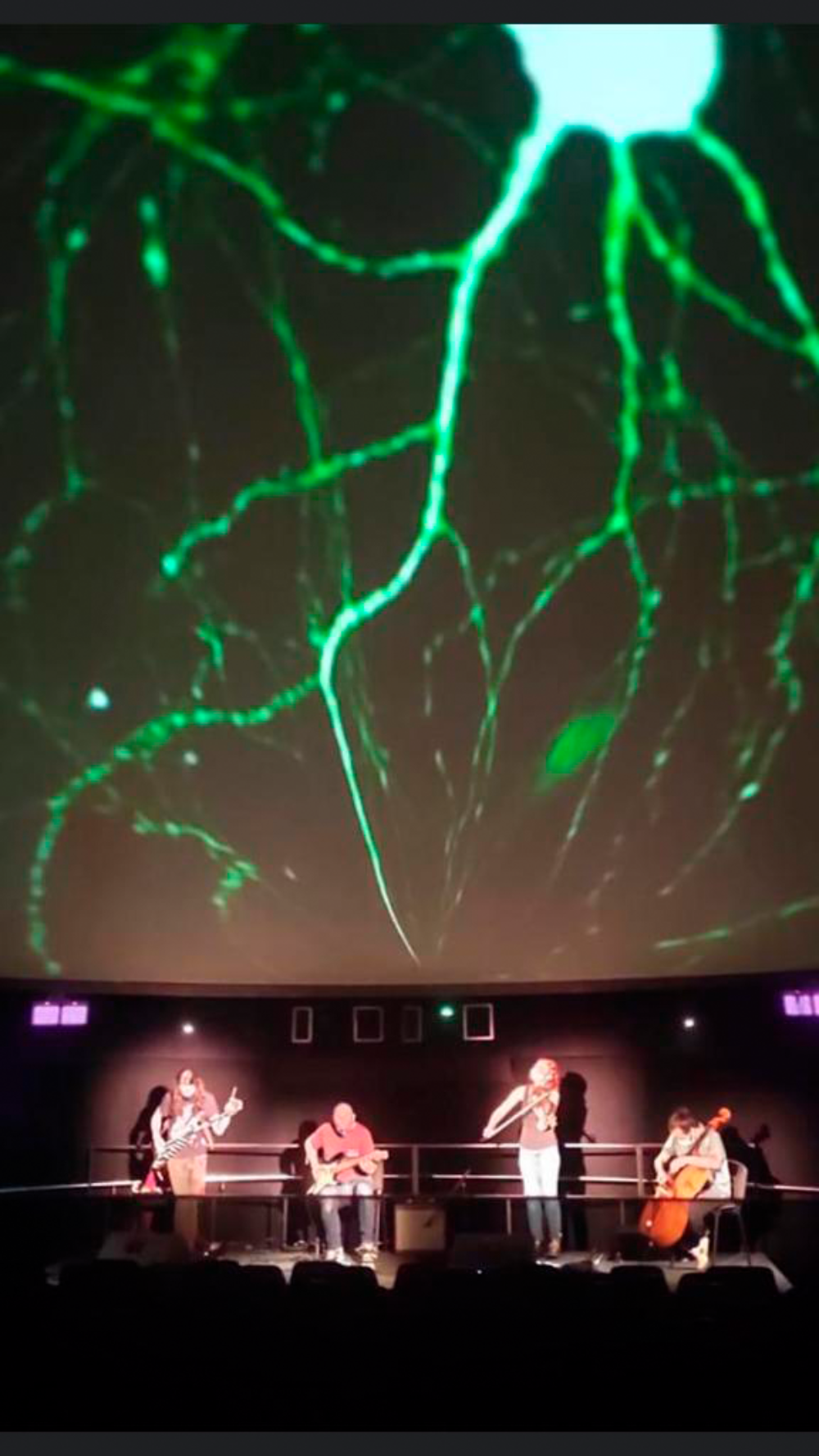

El concierto audiovisual, denominado “Neuroplasticidad e Improvisación musical”, se configuró como una propuesta artística y científica que nace de la voluntad de experimentar nuevos caminos audiovisuales ligados a la ciencia, en el que los cuatro músicos tocaron al compás de estímulos neuronales, presentación que se complementó con una proyección de imágenes relacionadas a la neuroplasticidad, creadas por el también compositor de la obra Sebastián Vidal. Así, interpretaron las piezas denominadas “Neuroplástica I”, “Neuroplástica II” y “Aplysia”

Neuroplasticidad e improvisación

Al ser una improvisación guiada, ¿el compositor no sabe cómo va a ser la reacción del músico al interpretar la partitura gráfica?

La partitura funciona como una guía, para llevarlos a un lugar. Y eso funcionó muy bien, porque determinó cuatro parámetros del sonido frente a los cuales podían reaccionar: volumen, frecuencias, silencios y ruidos. Además, las conexiones que hay entre los músicos son selectivas también. Por ejemplo el guitarrista era la “neurona” de salida del circuito, entonces él recibía lo que estaba pasando con las neuronas que venían antes, pero centrándose específicamente en la inmediatamente anterior.

¿Cómo lo hace cada músico para sustraerse de lo que hacen todos los demás y enfocarse sólo en el que es su estímulo directo?

Ese es ya un punto más artístico que no es tan objetivo. A veces se escuchan todos con todos, a veces lo hacen selectivamente, o al que está más cerca. Eso es parte de la improvisación, que es un mundo en sí mismo. Nuestra propuesta era llevarlos a un punto y allí que ellos hicieran su música. La neuroplasticidad y la improvisación libre son muy homologables, porque de alguna forma esta se desarrolla en un circuito neuronal, que siempre está cambiando según cambian el tiempo y los estímulos que recibe, comunicándose entre sí y manteniéndose vivo. Lo mismo pasa con la agrupación de músicos de improvisación libre, entonces podríamos homologar un poco ese estado de las neuronas con la forma de tocar de estos músicos: lo que hicimos con la partitura fue dejar más claro frente a qué parámetros se debía reaccionar con mayor selectividad y que la experiencia musical de cada músico debía dejar una huella en su improvisación, una suerte de memoria producto de estas interacciones.

¿Al ser improvisación su replicabilidad es más compleja, porque distintos músicos, o los mismos músicos en distintos tiempos, van a producir obras distintas con la misma partitura?

Exacto, ese es uno de los desafíos de esta exploración que estamos haciendo. Queremos ver qué tanto se podrá replicar en sucesivas presentaciones. Conversando con los músicos que tocaron el 7 de mayo me dijeron que sintieron claramente el efecto de sus partituras en su improvisación, que hicieron cosas que normalmente no harían, y que fueron a un lado distinto del que van habitualmente. Y eso ya es muy interesante, saber si va a haber una diferencia muy grande entre los músicos que van a interpretar esto en un lado del mundo y en otro, dependiendo también de los instrumentos que ocupen. Nuestra propuesta es explorar si un proceso biológico, como es la neuroplasticidad, puede influenciar la forma de tocar de los músicos de una manera también musical. Así como en la historia de la música se han ocupado fórmulas matemáticas para establecer relaciones entre los acordes; nosotros queremos ver si podemos ocupar algo más de la ciencia, no solo las matemáticas, queremos saber si hay relación con los procesos biológicos.

¿Realizarán algún análisis de esta presentación desde la neurología?

Ahora viene la etapa de analizar el concierto en sí mismo, para hacer ajustes en las partituras gráficas; pero desde lo científico hay una corriente orientada a generar teorías de unificación del conocimiento, en donde ciencias, artes y humanidades contribuyan a responder las grandes interrogantes. En ese sentido, ojalá podamos estudiar un poco más en profundidad los procesos cerebrales relacionados con la ejecución de la música, y darle así un enfoque más holístico a todas las prácticas que hacemos, ya sean científicas, médicas o artísticas.

¿Cómo fue la respuesta del público?

A la gente le pareció una propuesta fantástica, les encantó porque fue una experiencia también audiovisual. El concierto fue muy intenso y con músicos de primer nivel, tuvo una acogida muy buena, con entradas agotadas.