Con ese fin la profesora Denisse Quijada, a cargo de esta unidad, recordó -en el “Primer Encuentro de Educación Universitaria No Sexista en las Carreras de la Salud: Un Camino a la Transformación”- que en octubre de 2020 se conformó una mesa de trabajo cuyo objetivo es avanzar hacia un ajuste curricular orientado a la educación no sexista, integrada por representantes de las escuelas de Enfermería, Fonoaudiología, Kinesiología, Medicina, Nutrición, Obstetricia, Tecnología Médica y Terapia Ocupacional, además del Instituto de Ciencias Biomédicas, el Departamento de Educación en Ciencias de la Salud y la Escuela de Salud Pública.

La primera misión de este equipo fue la realización de un diagnóstico de la perspectiva de género en docencia, comenzando por la aplicación de respectivas encuestas a académicos/as y alumnos a mediados de 2021, con el objetivo de determinar el grado de conocimiento de las políticas institucionales para la equidad de género entre los encuestados, conocer su percepción sobre la presencia de perspectiva de género en el currículum de las carreras de la salud y la importancia que le otorgan las y los estudiantes a esa representación.

De esta manera, el formulario constó de cinco secciones de preguntas, en los ámbitos de Caracterización, Formación en género, Conocimiento sobre políticas institucionales, Percepción sobre presencia de la perspectiva de género en el currículum y Percepción de la importancia de la presencia de la perspectiva de género en el currículum.

El equipo investigador contabilizó 363 formularios respondidos por estudiantes identificados como de los géneros femenino, masculino y no binario, pertenecientes a las ocho carreras de pregrado en sus diferentes niveles y que ingresaron desde el 2013 en adelante, pese a que la gran mayoría -el 83,9% del alumnado participante- ingresó el año 2018 o posterior.

En términos de caracterización del conocimiento del tema entre los encuestados, se determinó que el 10,7% de los participantes cuenta con una formación certificada en género, mientras que el 76,2% refiere tener algún tipo de formación informal sobre género, gracias a lecturas, redes sociales, conversatorios, seminarios y documentales, entre otras estrategias.

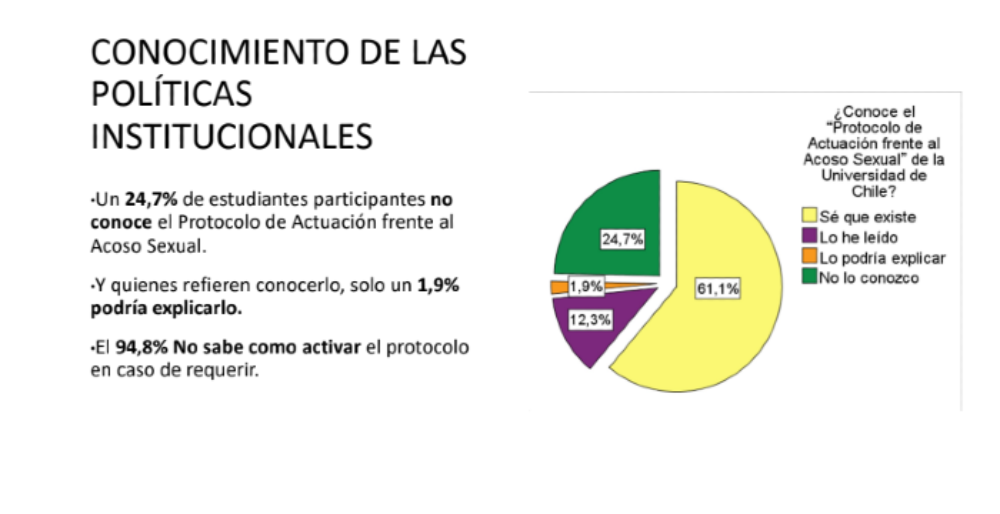

Ya en materia, el 24,7% de estudiantes participantes declaró no conocer el Protocolo de Actuación frente al Acoso Sexual, y de quienes refieren conocerlo, solo un 1,9% dijo que podría explicarlo; asimismo, el 94,8% no sabe cómo activar el protocolo en caso de requerirlo.

En materia de percepción de uso de lenguaje inclusivo, al analizarla según género, la mesa de trabajo observó que las personas de género femenino y no binario/fluido en relación con las personas de género masculino, perciben menor frecuencia del uso del lenguaje inclusivo. “Los relatos de la pregunta abierta complementan estos datos, señalando que se reconoce la generalización del lenguaje masculino, por lo que algunas personas señalan la necesidad de usar lenguaje inclusivo para promover espacios respetuosos. Se reconoce el conflicto que genera el uso de la E o usar un lenguaje masculino como femenino”, añaden.

Respecto de las prácticas educativas en aula desde la perspectiva de género, el 90,4% de los encuestados declaró que muchas veces existe un trato igualitario hacia los estudiantes en las clases lectivas, independientemente de su sexo, identidad de género y orientación sexual, cifra que disminuye a un 77,8% durante actividades prácticas como laboratorios o simulación.

La investigación señala que otra forma de discriminación presente en la educación sexista tiene relación con el uso de estereotipos de género en la enseñanza. Así, un 50,1% señala que muy pocas veces o a veces se reproducen estereotipos de género en materiales escritos y clases, y esa proporción es similar cuando se muestra por género. Pero esta percepción cambia entre las personas de género no binario o fluido, en cuyo caso la mitad señala que “muchas veces o siempre” se reproducen estereotipos de género: esta diferencia podría dar cuenta de la mayor sensibilidad y conocimientos respecto al tema en personas de género no binario/fluido.

En ese sentido, se ahondó en la capacidad del estudiantado de enfrentar situaciones de discriminación sexista, resultando en que la mayoría –un 57%- señala nunca manifestar su desacuerdo con actitudes sexistas de parte de docentes.

Mejorar el acceso al aprendizaje

Sobre la incorporación de temas de género y diversidad sexual en contenidos explícitos de la formación, el 28,5% de los participantes refiere que se explicitan temáticas de género y diversidad en muchos o en todos los cursos, mientras que, por el contrario, el 23,8% considera que no se incorpora en ningún curso. En el mismo sentido, al responder sobre los ajustes necesarios para construir entornos clínicos amigables, seguros y sin sexismo, el 44,1% de las personas encuestadas considera que no se han incluido en “ningún curso” o en “pocos cursos”.

Ya en el ámbito cualitativo de la investigación, se preguntó a los participantes si recordaban haber presenciado situaciones que, en su opinión, promovieran la educación sexista o la desigualdad de género, pidiéndoles relatar la que ha considerado más grave. Las respuestas se ordenaron por temas, y su ocurrencia en clases lectivas y también en prácticas clínicas. “Los resultados muestran distintos problemas: la falta de formación docente y de consideración del enfoque de género como perspectiva en las materias y escenarios de enseñanza-aprendizaje. Además, quedó en evidencia el impacto que estas situaciones tienen, no solo en los aprendizajes sino también en el bienestar de los/as/es estudiantes”.

Asimismo, se consignó el uso de imágenes y retórica sexualizada para el tratamiento de temas clínicos, en que el humor resulta ser un arma frecuentemente utilizada para su naturalización, como parte del estereotipo de género sobre el comportamiento masculino y la subordinación femenina. Esto fue generalmente –pero no solo- referido hacia mujeres, observándose descalificación hacia ellas en determinadas materias o actividades que son parte de la carrera, lo que en ocasiones afectó directamente su acceso a oportunidades de aprendizaje.

Por todo lo anterior, DIGEN Salud plantea como un desafío la institucionalización de la perspectiva de género, la necesidad de incorporarla en docencia, tanto en el currículum explícito como en el denominado “currículum oculto” –referido a las enseñanzas implícitas y fuera de marcos teóricos o clínicos- y en la formación en salud.

Por último, relevan la importancia de incorporar las necesidades de los/as/es estudiantes, así como de articular las iniciativas que se están desarrollando de manera individual en las diferentes unidades para que se transformen en una plataforma que permita el acceso a esta formación para todos las y los integrantes de la comunidad de la Facultad de Medicina.