El ciclo de charlas llamado “Uppsala University Medical Ethics Conference (UMEC)”, se realizó durante los días 10 y 11 de junio del presente año, y corresponde a la tercera de una serie de conferencias orientadas a la discusión sobre ética médica organizada por universidades suecas, siendo las dos anteriores lideradas por la Universidad de Lund (LUMEC) en 2022 y el Instituto Karolinska (KIMEC) en 2023.

El origen de la participación del profesor Guerrero en esta instancia, se relaciona con el convenio de colaboración ACCES, entre universidades chilenas y suecas: “La Universidad de Chile y la de Uppsala forman parte de esta red de colaboración, y como miembro de la iniciativa, he estado integrando proyectos sobre ética aplicada en investigaciones del cerebro humano, en conjunto con el grupo de Filosofía y Neuroética de la Universidad de Uppsala”, explicó.

Además, añadió que “como académico del Departamento de Bioética y Humanidades Médicas, tuve una estadía de investigación postdoctoral en el Instituto Karolinska, y allí me vinculé con los grupos de investigación europeos”.

La neuroética como disciplina aplicada

Durante la UMEC, el profesor Manuel Guerrero participó como ponente en el módulo de neuroética, temática que, según el académico, se incorporó por primera vez a la conferencia este año: “La bioética en general —la ética médica y la ética de la investigación con seres humanos— durante los últimos 50 años, se ha preocupado por cómo se deben conducir de manera ética las investigaciones con sujetos humanos. Gracias a ello, ya contamos con códigos, declaraciones, convenciones y distintas guías para realizar investigaciones en sujetos humanos, especialmente en el ámbito biomédico, a partir de orientaciones éticas”, señaló.

Pero el caso de la neuroética es distinto. Según el profesor Guerrero, tanto “la neurociencia, como las investigaciones interdisciplinares del cerebro humano, también deben ser conducidas a partir de una ética específica, idea que es relativamente reciente. Esta disciplina —la neuroética— no tiene más de 15 años y puede ser comprendida como una rama de la bioética o bien como una disciplina propia. Todavía está en desarrollo y es por eso que ha sido recogida muy recientemente en estas conferencias”, declaró.

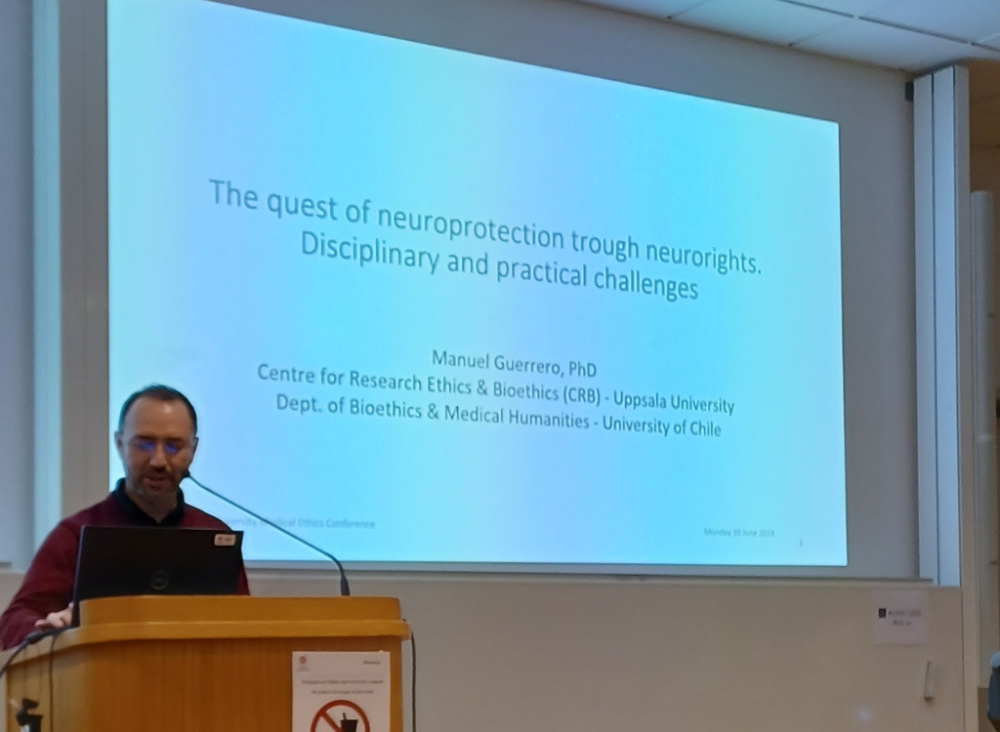

Es por esto que cuando fue invitado a participar de la UMEC como exponente, asumió el desafío, preparando una presentación titulada: “La búsqueda de la neuroprotección a través de los neuroderechos. Desafíos disciplinares y prácticos”. En ella, abordó la reciente inclusión de la noción de neuroprotección en la Constitución Chilena, mediante la promulgación de la Ley N.º 21383, que modifica el artículo 19 N.º 1 de la carta fundamental.

Dicha reforma garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, con el objetivo de establecer que el desarrollo científico y tecnológico se encuentre al servicio de las personas y que, por tanto, debe llevarse a cabo resguardando especialmente la actividad cerebral, como la información que ella provee.

Esta iniciativa legal se suma a los distintos debates internacionales éticos, jurídicos y legales en torno al avance y desarrollo vertiginoso de las neurociencias. Por ello, según el profesor Guerrero, su aplicación en nuestro país puede ser entendida como un nuevo paso dentro de la dinámica histórica de los derechos humanos: “En Chile, el debate sobre la necesidad imperante de expandir el catálogo de derechos humanos de la Declaración Universal, es una temática bastante avanzada en comparación a otros países. Esto debido a la incorporación de aquello que se llama «indemnidad cerebral» en la constitución, a través de la modificación del artículo 19 N.° 1”, señaló.

El caso de Chile corresponde a un esfuerzo local pionero para regular el desarrollo y las aplicaciones de la neurotecnología: “A pesar de que estos temas aún están en amplio debate y no existe consenso absoluto, a nivel legislativo Chile lleva la delantera”, afirmó.

Sin embargo, en cuanto al desarrollo de la neuroética como disciplina, “ya sea que forme parte de la bioética, o como una disciplina en sí misma, todavía estamos en pleno surgimiento”, sostuvo el profesor Manuel Guerrero.

A pesar de esto, el escenario es alentador: “Algunos de nosotros —los investigadores— nos hemos especializado en esta área, y formamos parte de proyectos que investigan el cerebro humano, trabajando en conjunto con neurocientíficos y profesionales de la computación, informática e ingeniería”, mencionó. “De a poco hemos ido constituyendo una masa pequeña, pero crítica, que está incorporando la neuroética como una reflexión constante, ya sea en el ámbito de la bioética o en la ética investigativa”, agregó.

La falta de legislación actual

Respecto de las consecuencias que pudiese producir la falta de regulación en los avances científicos relacionados con la actividad cerebral, el profesor Guerrero fue enfático: “Desde el punto de vista de la reflexión ética, existe el llamado Dilema de Collingringe, el cual plantea que, frente a tecnologías emergentes y disruptivas, no se cuenta con suficiente información para prever sus consecuencias”, comenzó explicando. “Sin embargo, el rápido avance de este tipo de tecnologías lleva a que sean implementadas de forma abrupta, sin conocer plenamente sus consecuencias. Entonces, una vez que estas tecnologías entraran en la sociedad, ya es tarde para mitigar sus consecuencias”, aseveró.

Para superar este dilema, el académico del Departamento de Bioética y Humanidades Médicas sugirió que desde la neuroética “se propone una gobernanza anticipatoria. Esto quiere decir que, en los momentos de diseño de nuevas tecnologías, exista un trabajo conjunto entre los desarrolladores, universidades y eticistas, aplicándose también para la neurotecnología e inteligencia artificial”.

El desarrollo de este tipo de avances científicos, sin consideraciones éticas en su diseño, “genera un problema considerable que, más tarde, será imposible corregir. Tal como ocurrió con la telefonía celular e internet que, aunque entusiasmaban, no contemplaron desde el inicio la privacidad de datos”, manifestó. “La propuesta es participar tempranamente en el diseño de estos productos, para que sean elaborados éticamente”, concluyó.

El profesor Manuel Guerrero es Licenciado en Sociología y Sociólogo, doctor en Sociología, y posee estudios de postítulo y postgrado en Filosofía Política y Axiología, Bioética Clínica, y Ética de la Investigación con Seres Humanos por la Universidad de Chile y de Neuroética por la Universidad de Oxford.

Es profesor asistente del Departamento de Bioética y Humanidades Médicas de la Facultad de Medicina y parte del grupo de investigación en Neuroética y Filosofía del Centro de Ética de la Investigación y Bioética (CRB) de la Universidad de Uppsala, Suecia. Hasta septiembre de 2023, formó parte del consejo asesor de Biobank Sweden para cuestiones legales y éticas en el área de biobancos y del Subcomité de Neuroética del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE Brain), que estudia las implicaciones éticas, legales, sociales y culturales de la neurotecnología.

Su trabajo se ha centrado principalmente en el campo de la ética aplicada, específicamente en la promoción de la investigación interdisciplinaria del cerebro humano y el desarrollo responsable de neurotecnologías. Ha formado parte de proyectos internacionales de investigación sobre el cerebro humano, tales como el proyecto Horizonte 2020 de la Unión Europea y The Human Brain Project (HBP).

Actualmente, está a cargo del área ética del proyecto Neurotwin, que busca desarrollar modelos cerebrales híbridos —gemelos digitales— capaces de representar los efectos de la estimulación cerebral eléctrica no invasiva, para diseñar estrategias de optimización personalizadas en el tratamiento del Alzheimer.

El resumen de las cerca de 50 ponencias de la Conferencia de Ética Médica desarrollada en la Universidad de Uppsala puede consultarse en el siguiente enlace: https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.11108387