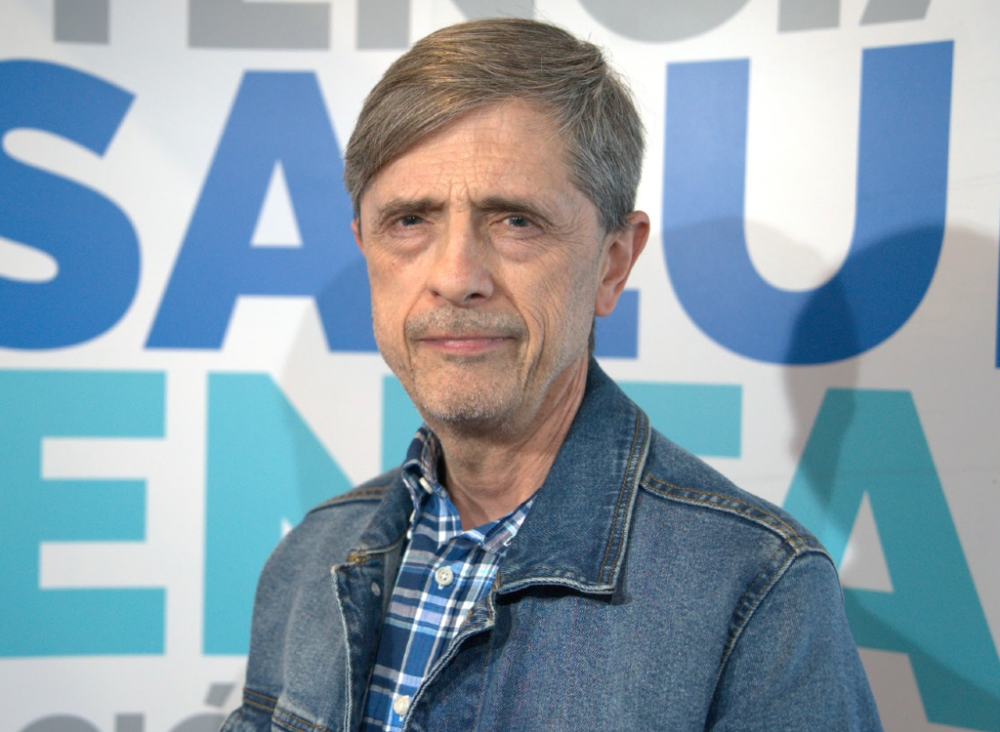

Con experiencia en este tipo de materias –pues recuerda que en la Unidad de Prevención y Vigilancia de esa cartera crearon, validaron y controlan la aplicación del Cuestionario de Evaluación del Ambiente Laboral, CEAL-SM, instrumento que es de aplicación obligatoria en todos los centros de trabajo-, el doctor Pérez señala que el advenimiento del nuevo cuerpo legal tiene relación no sólo con el lamentable hecho que le da el nombre coloquial, sino que también “con el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que Chile ratificó el año pasado, y que apunta a eliminar toda forma de violencia y acoso en los espacios laborales. Cuando se depositó su ratificación en la sede de la OIT en Ginebra el 12 de junio del 2023, Chile tuvo un año para modificar todas las leyes para que fueran congruentes con el convenio, para lo cual muchos ministerios nos pidieron asesoría y, finalmente, fue un requisito que se cumplió. En ese sentido, la Ley 21.643 modificó el Código del Trabajo, el Estatuto Administrativo y la Ley Orgánica de Municipalidades, entre otras leyes, para que concordaran con los lineamientos del Convenio 190”.

Así, añade, “cuando se publicó la ley Karin en enero de 2024, una de las partes decía que debía existir un protocolo para que fuera aplicado en todas las empresas e instituciones de Chile y que tenía que ser generado por esta superintendencia. Fue así como revisamos el proyecto de ley y el Convenio 190, para lo cual participé de un curso que ofreció la OIT para dar a conocer qué se hace en el mundo en materia de violencia y acoso en el trabajo, y todo eso se plasmó en el protocolo”.

Un camino de cambio que incluye a todos

El doctor Pérez explica que el documento que emanaron “es un modelo que todas las empresas e instituciones tienen que tomar y ver cómo aplicar en sus unidades laborales, conteniendo como mínimo los estándares que se proponen en él”. Pero detalla que, a diferencia de lo que se ha dado a conocer, “es un protocolo centrado fundamentalmente en la prevención. Uno de los temas que aprendimos en este curso de la OIT es que a nivel mundial es muy frecuente que las leyes se enfoquen sobre la corrección de las conductas, y eso significa que ya hubo violencia y acoso, hechos que hay que denunciar, investigar, sancionar y reparar, lo que es correcto, pero es insuficiente. Más importante que eso es la prevención; la idea es no llegar a eso”.

En todo caso, añade, “yo no tengo tan claro si las personas comprenden que este protocolo es preventivo, porque antes del 1 de agosto se hizo mucha difusión de una lista de conductas que serían sancionadas cuando rigiera la ley. Pero nosotros no hicimos ninguna lista de ese tipo; lo que en el protocolo pedimos a las personas, a los centros de trabajo con sus colaboradores, porque debe ser de manera participativa, es que elaboren un compilado de conductas que ellos consideren como inaceptables, tal como dice la OIT. Entonces yo creo que va a pasar un tiempo en que las personas van a estar concentradas en esto de la denuncia y cómo se hace, cuáles son los canales, etc., pero nosotros esperamos que ese tiempo pase, porque en realidad lo que tiene que ser más más profundo es la prevención y eso es lo que contiene el protocolo”.

¿La prevención evidentemente pasa en primer lugar por educación?

Pasa por conciencia y claro, por educación de alguna manera, pero primero por conciencia y esencialmente lo que busca este protocolo es eso. Hay tres elementos que nosotros creemos que son esenciales para que exista prevención.

El primero de esos elementos, explica “está hace rato ya vigente en Chile, que es el protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, es obligatorio para todas las empresas y todas las instituciones desde el año 2013, y está asociado a un cuestionario que nosotros validamos y que se actualizó en enero de 2023. Entre otras cosas tiene una dimensión que es violencia y acoso, pero tiene otras 11 dimensiones –carga de trabajo, reconocimiento, claridad de rol, conflicto de rol, vulnerabilidad, confianza, justicia organizacional, entre otras- y nosotros sabemos que cuando alguna o muchas están mal gestionadas pueden llevar a la violencia y al acoso. Previniendo desniveles o excesos en la carga de trabajo se podría evitar llegar a situaciones que sean caldo de cultivo para que surjan la violencia y el acoso. También velando porque estén bien repartidas las tareas, haya equidad de cualquier naturaleza, no haya temor de defender los derechos laborales. El cuestionario es obligatorio, participativo y hay que hacer grupos de discusión una vez que tenemos sus resultados, con participación de los directivos y trabajadores. Sabemos que no siempre se hace, pero es obligatorio. Si tenemos bien gestionado el riesgo psicosocial con todas las dimensiones, incluyendo una escala de salud mental, claramente puede ser un impedimento para que se desarrolle la violencia y el acoso.

El segundo, agrega, “son lo que llamamos conductas incívicas o incivismos, que son aquellas actitudes de pequeña o gran cuantía que no se van a tolerar. Por ejemplo, si yo estoy en la oficina y boto un papel sucio al suelo, es algo molesto, pero no grave; pero si se acepta, puede ser el inicio de una escalada de hechos y de ahí podemos pasar a que está permitido gritar o la agresión física, y eso partió de un papel sucio que tiré al suelo hace tres años y no se hizo nada. Eso se tiene que discutir al interior de cada organización, para explicitar cuáles son las conductas incívicas que no se van a aceptar”.

Y el tercer elemento, añade, “es el sexismo. Eso tiene que ser parte de la prevención, pues tenemos un sexismo hostil que es el más abierto, como los chistes groseros o los comentarios sobre el cuerpo, pero también un sexismo benevolente, no necesariamente ofensivo, que considera a las mujeres en segundo lugar, que aparece, por ejemplo, cuando un hombre le da una explicación a una mujer que esta no ha solicitado, o cuando se interrumpe a una mujer en una reunión. Con esos tres elementos creemos que sembramos una semillita de un cambio cultural cuyos frutos vamos a ver, no sé en cuánto tiempo, pero en el equipo nos sentimos muy orgullosos de haber colaborado con eso”.

Desde incluso antes de la implementación de la ley, y que se contradice con esa “semilla de cambio”, están las frases de “ya no se les puede decir nada”, o “es culpa de las feministas”... ¿Cómo procesan ustedes este relato cuando deben hacer capacitaciones, en épocas en que pareciera que estamos más resistentes al cambio, por miles de razones que quizás no cabe aquí hacer?

Yo creo que esta época es así, en el sentido de que hay mucho cuestionamiento de muchas partes. El feminismo no es una pura línea, son muchas, fuera que además hemos tenido estudiar bastante y participar en muchísimas mesas de trabajo sobre transversalización de género. Yo creo es que será una época confusa; de hecho, asistí hace poco a un seminario de la Contraloría General de la República sobre esta ley Karin porque querían aclarar algunas cosas y muchos abogados y abogadas estaban conscientes de esto y de que va a tener que pasar tiempo hasta que esto se “asiente”, por decirlo de alguna manera.

De hecho, el doctor Pérez recuerda que, según datos del Servicio Civil, “las denuncias por acoso han ido aumentando cada vez más, porque la gente está más consciente, y la mayoría de quienes denuncian son mujeres, lo cual no fue ninguna sorpresa para nosotros. Pero la mayoría de las denunciadas son también mujeres, lo cual sí nos sorprendió”. En ese sentido, añade, “tengo la impresión de que esto se relaciona con el llamado “techo de cristal”, porque las mujeres que llegan a cargos más altos están mucho más expuestas y tienen que defender más por qué están ahí, y recibir muchas más críticas. Por eso va a tener que pasar un tiempo hasta que nos acostumbremos; por ejemplo, podría pasar que jefaturas que deban hacer legítima crítica de algo que se deba corregir sea considerado por el trabajador como acoso. Esto va a pasar y para las jefaturas va a ser complicadísimo, y sobre todo para las jefaturas mujeres; sigamos trabajando porque evidentemente nos acostumbraremos a esta nueva situación donde podamos convivir y a lo mejor esto va a ser parte de lo que tengamos que conversar en la cotidianidad. Nuestra ley no tiene la suficiente densidad para poder hacer distinciones finas; lo grueso sí, pero habrá muchos hechos intermedios que no tendremos claros. La academia tiene que aportar también estudios en esto, nosotros estamos propiciando acá investigaciones, hay millones de cosas que deberán suceder hasta que pase este período un poquito confuso, convulso, de búsqueda, de estudios, también de pelear, seguro, hasta que tengamos una cultura, a lo mejor un poco diferente.

El caso que le da un nombre a la ley está referido a una trabajadora de la salud que se sufrió acoso laboral. En la Facultad de Medicina se forman profesionales de la salud; ¿cómo ve usted, como parte de los creadores de este protocolo, el tema de enseñar y actuar en salud desde esta nueva mirada?

Yo creo que la facultad específicamente está preocupada del tema. Estuve en un curso de docencia como alumno y justamente tocaba muy de modo muy específico el tema del acoso. Ahora, está la ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la Educación Superior, sobre la cual la Superintendencia de Educación quería saber cómo conversaba esa ley con nuestro protocolo, y lo hace bastante bien. Estoy pensando en las nuevas generaciones; el mero hecho de que esto se esté conversando ya es bastante, porque hace tan poco como tres años ni siquiera se hacía. Apuntemos a que las nuevas generaciones se empapen de esto. Porque cosas, por ejemplo, como que un profesor le solicite a un becado que se encargue de labores que le corresponden a él en la clínica, y que el estudiante acepta para no quedar mal con su docente, son situaciones que deben cambiar y sobre las cuales ya hay experiencias en hospitales que han hecho transformaciones bien interesantes. El protocolo no está escrito en piedra así que, si hay necesidad de modificar algo, tendríamos que hacerlo. Lo mismo esta conversación con la ley de acoso en las universidades, porque el Convenio 190 sí considera a los estudiantes como parte del ambiente de trabajo en sus protocolos; si algo les pasa a ellos, o si ellos están involucrados en un hecho, para cualquiera de los dos lados hay que considerarlos como parte del ambiente de trabajo.