Esta es la pregunta que intenta responder el estudio titulado “Caracterización de alimentos con adición de proteínas en supermercados chilenos”, realizado por la nutricionista y académica del Departamento de Nutrición de nuestra facultad, profesora Nathalie Llanos, junto a los actuales internos de la Escuela de Nutrición y Dietética de la misma institución, Sebastián Durán; Camila Hernández; María González; Javiera López; Fernanda Verdugo, y Verónica Sambra.

La investigación, publicada en la Revista Chilena de Nutrición, examinó y caracterizó 176 alimentos con adición de proteínas, presentes en las tres principales cadenas de supermercados de la Región Metropolitana, con el objetivo de identificar sus principales componentes y evaluar el aporte real de estos productos a la salud de las personas.

Una industria creciente

En los últimos años, la industria alimentaria global ha presenciado un aumento notable en la producción de alimentos fortificados y enriquecidos con diversos nutrientes. Entre estos productos destacan los alimentos con adición de proteínas (AAPs), cuya oferta en particular ha ido en aumento, y se proyecta que esta tendencia continuará en los próximos años, impulsada por la creciente demanda de productos proteicos.

Chile no es ajeno a este fenómeno. En supermercados y almacenes locales, se puede encontrar una amplia variedad de productos con menciones específicas sobre el contenido de proteínas en sus etiquetas, tales como “protein”, “alto en proteínas”, “high protein”, entre otros. Ejemplos de estos productos incluyen yogures, leches, panes y barritas de cereal, entre muchos otros que forman parte de la oferta de este creciente mercado.

Sin embargo, a pesar de su creciente presencia en los puntos de venta y de la demanda en aumento por parte de los consumidores, hasta la publicación de la investigación en cuestión, en Chile no existían estudios que describieran las características relevantes de los alimentos con adición de proteínas.

En nuestro país, la Ley 20.606 sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad, conocida como Ley de Etiquetado de Alimentos, establece normas generales para los alimentos procesados, incluyendo requisitos de etiquetado y publicidad. Esta ley está enfocada principalmente en nutrientes críticos, tales como azúcares, grasas, sodio y calorías, exigiendo que cualquier producto alto en estos componentes cumpla con sus normativas de etiquetado.

Además de la Ley 20.606, el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA), que es una normativa del Ministerio de Salud, regula la composición, etiquetado y calidad de los alimentos en general, incluyendo aquellos enriquecidos con proteínas.

Este reglamento fue modificado en 2018, con el Decreto 253, para regular los alimentos destinados a deportistas. Este decreto define qué productos pueden considerarse alimentos para deportistas, establece categorías específicas, como suplementos proteicos y energéticos, y exige etiquetados claros que eviten afirmaciones engañosas. Asimismo, impone advertencias de uso para asegurar que los consumidores comprendan que estos productos son complementarios y no sustituyen una dieta equilibrada, protegiendo así la salud de los usuarios.

No obstante, ninguno de estos marcos legales se refiere específicamente a los alimentos con adición de proteínas. Estos productos no son catalogados ni como alimentos con nutrientes críticos, ni como alimentos para deportistas, siendo consumidos por gran parte de la población en general, sin tener claridad sobre sus implicancias en la salud.

En palabras de la profesora Nathalie Llanos, este estudio surge de “la necesidad de contar con datos específicos sobre los productos proteicos disponibles en el mercado, dado que en Chile no existen estudios que describan las características de este tipo de alimentos, como su composición nutricional, ingredientes, tipo de proteínas adicionadas, precio y disponibilidad”. Además, señaló que “contar con esta información puede ser una herramienta útil para profesionales al momento de evaluar y recomendar su consumo en distintos grupos de la población”.

Caracterizando alimentos con adición de proteínas

La investigación recopiló datos de 176 productos identificados como alimentos con adición de proteínas (AAPs) presentes en las tres principales cadenas de supermercados de la Región Metropolitana: “Lo que hicimos fue realizar una búsqueda presencial en supermercados de la capital, identificando uno a uno los alimentos con adición de proteínas. De cada uno de ellos, extrajimos su información nutricional, según la tabla impresa en sus envases, así como la lista de ingredientes”, explicó la profesora Nathalie Llanos.

Los supermercados visitados fueron seleccionados estratégicamente según el nivel socioeconómico: “Elegimos nueve supermercados, tres de cada cadena, distribuidos por nivel socioeconómico: alto (ABC1), medio (C2-C3) y bajo (D-E). Los supermercados de segmento alto están ubicados en las comunas de Las Condes, Providencia y Ñuñoa; los de segmento medio, en La Florida, San Bernardo y Puente Alto; y los de segmento bajo, en Independencia y Conchalí”, detalló la profesora Llanos.

Los alimentos analizados fueron seleccionados por las referencias a su contenido de proteínas en el envase, con descriptores como “protein”, “proteínas”, “alto en proteínas”, “high protein”, “protein +”, entre otros. La profesora Nathalie Llanos explicó que en la selección “se incluyeron productos con adición de proteína aislada o concentrada y alimentos modificados para aumentar su contenido de proteínas”. En cambio, “se excluyeron los productos cuya base principal es proteína aislada o concentrada, como los suplementos de proteína en polvo o líquidos, y aquellos considerados alimentos para deportistas”, aclaró.

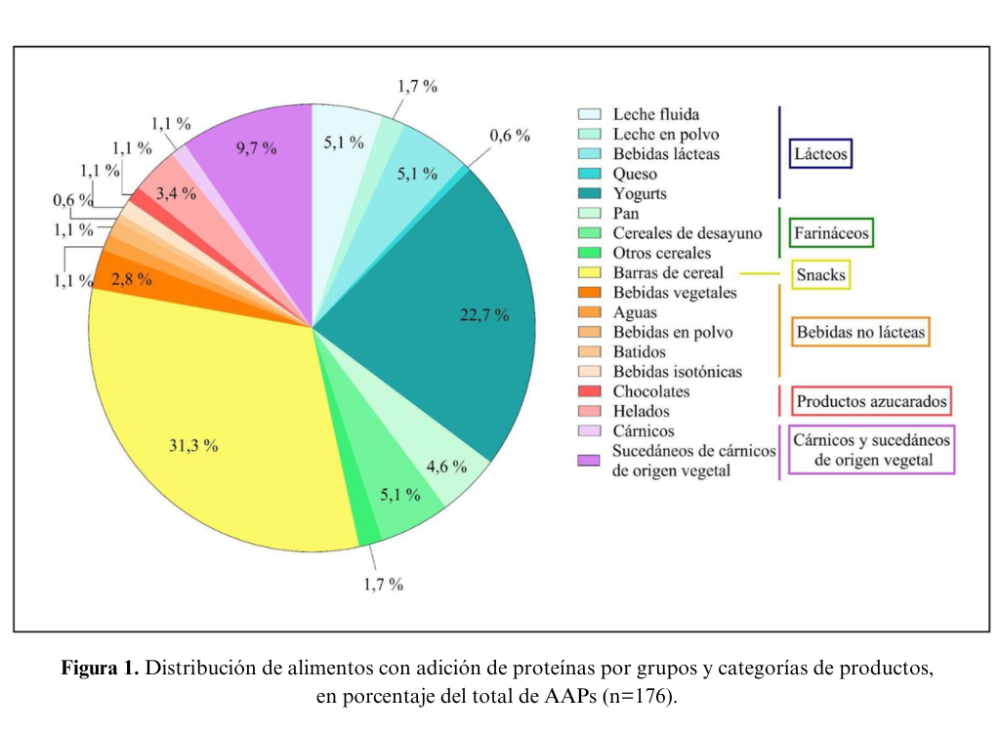

Dentro de la variedad de productos estudiados, se identificaron alimentos lácteos, como leches, yogur y queso; productos elaborados con harina, como pan y cereales; snacks, principalmente barras de cereal; bebidas no lácteas, como aguas, bebidas en polvo e isotónicas; productos azucarados, como helados y chocolates; y carnes o sucedáneos de origen vegetal, como hamburguesas, jamón y otros productos cárnicos vegetales.

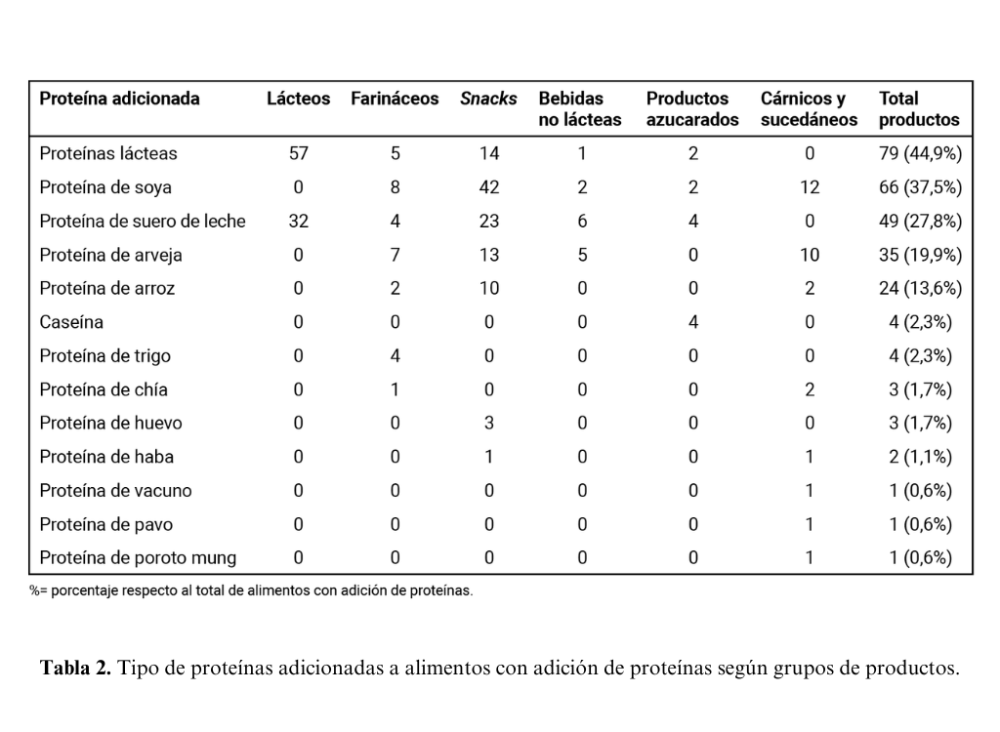

Entre los principales hallazgos del estudio, la profesora Nathalie Llanos destacó que en los AAPs se encontraron tanto proteínas de origen animal como vegetal: “Las proteínas de origen animal estaban principalmente relacionadas con lácteos, como el suero de leche y los concentrados de proteínas lácteas. En cuanto a las proteínas vegetales, la más representada en los alimentos analizados fue la proteína de soya”, declaró.

Además, agregó: “Identificamos algunas proteínas emergentes, como las provenientes del poroto mung y los aislados de proteínas de arvejas, que están principalmente asociadas a productos dirigidos al consumo en dietas vegetarianas y/o veganas”.

Según lo anterior, se reveló que los snacks (barritas de cereal) “son aquellos que tienen un mayor aporte de proteínas, energía y grasa total, mientras que la categoría de bebidas no lácteas son las que menos aportan en estos mismos componentes”, señaló la nutricionista.

Beneficios y riesgos de los alimentos “protein”

Los productos con adición de proteínas poco a poco se han ido incorporando a la dieta de gran parte de la población chilena, siendo cada vez más demandados debido a la percepción de ser “productos saludables”. En ese contexto, la profesora Nathalie Llanos explicó que el principal beneficio de consumir AAPs es que “contribuyen a aumentar la ingesta diaria de proteínas, independientemente del objetivo que motive este aumento, siendo una forma más fácil y variada de incorporar proteína a la dieta”, afirmó.

Por lo general, “la población chilena consume proteína principalmente en el almuerzo, en una porción bastante pequeña, y no siempre en la once o la cena. La mayoría de los chilenos no cena, y generalmente se limitan al pan con queso o pan con palta. Por esto, generalmente el requerimiento diario de consumo proteico no se cumple”, señaló.

En el caso de una persona sedentaria, “el requerimiento diario de ingesta proteica es de 1 gramo de proteína por cada kilogramo de peso corporal. Por ejemplo, si una persona pesa 60 kg, necesitaría 60 gramos de proteína al día”, explicó la nutricionista. En cambio, “para las personas que realizan ejercicio, este requerimiento aumenta a al menos 1.3 gramos de proteína por kg de peso, y puede ser aún mayor dependiendo del objetivo y la intensidad del ejercicio. En este caso, el requerimiento diario sería de 80 gramos de proteína, lo cual resulta difícil de alcanzar si solo se consume proteína durante el almuerzo”, agregó.

Por esto, los lácteos y el pan, que son alimentos altamente consumidos por la población chilena, cuando son enriquecidos con proteína de buena calidad, pueden ser una forma más fácil de cumplir con los requerimientos diarios”, aseveró.

Por otra parte, la profesora Llanos resaltó la necesidad de conocer los efectos de estos alimentos en la salud: “Por ejemplo, existen estudios que describen que estos alimentos enriquecidos con proteínas, al utilizarse en residencias de personas mayores, ayudan a mejorar su ingesta proteica y disminuir la pérdida de masa muscular”.

Asimismo, “se ha observado que las personas con diabetes tipo 2 que tienen una mayor ingesta de proteínas muestran un mejor control de su glicemia. Esto se debe a que las proteínas, por sí solas, estimulan la secreción de insulina, lo que ayuda a regular el azúcar en la sangre”, mencionó la nutricionista

Esto ocurre porque “en las personas con diabetes, el problema principal es que la glucosa circula por la sangre sin ser captada por los tejidos para su utilización o almacenamiento. En casos de resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, este proceso está desregulado”.

En ese sentido, el consumo de proteínas puede ayudar a estimular su estabilización: “Las proteínas pueden enviar una señal que estimula la producción de insulina, lo que permite que la glucosa sea captada por los tejidos y, de esa forma, se reduzca su concentración en la sangre, mejorando así el control metabólico”, explicó la profesora Llanos.

De hecho, “se ha demostrado que un desayuno alto en proteínas, en comparación con uno que aporte principalmente carbohidratos complejos (excluyendo el azúcar, ya que no se recomienda en personas con diabetes), puede mejorar el control de la glicemia a lo largo del día”.

Aquí es donde entran los AAPs: “Por ejemplo, si se consume pan con palta y té en el desayuno, y se compara con un desayuno que incluya pan alto en proteínas o el mismo pan acompañado de leche alta en proteínas, se estaría incrementando la ingesta proteica, lo que contribuiría a un mejor control de la glicemia durante el día”, concluyó.

Además, la nutricionista mencionó que “hasta ahora, no hay estudios que describan algún tipo de riesgo asociado al consumo de este tipo de alimentos”.

A pesar de los beneficios asociados al consumo de AAPs, la profesora Nathalie Llanos destacó que estos productos deben ser consumidos siempre bajo la orientación de un profesional de la salud: “Los alimentos con adición de proteínas, como cualquier otro alimento, no están exentos de contener hidratos de carbono, grasas y azúcares. Por ejemplo, en las barritas de cereal, existen variedades como las de brownie o chocolate, y varias otras, que aunque contengan proteínas añadidas, no por ello deben considerarse saludables”, afirmó.

Por esto, la profesora Nathalie Llanos destacó la importancia de conocer las características de estos alimentos, que es el objetivo principal del estudio, ya que esto influye directamente en la práctica clínica de los nutricionistas: “Es fundamental tener claro qué alimentos son estos, cuáles son sus componentes y su aporte nutricional, ya que son altamente consumidos por un segmento de la población. Conocer sus propiedades permite incorporarlos en las pautas de alimentación y recomendarlos de manera adecuada”, aseguró.

El futuro de los productos “high protein”

La académica del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina, Nathalie Llanos, cree que la cantidad y variedad de este tipo de alimentos disponibles en el mercado seguirá en aumento: “A diferencia de los micronutrientes críticos, en los que Chile ha tenido que tomar medidas para suplementar a la población, como el fortalecimiento de harina con ácido fólico y sal con yodo, las proteínas, al ser macronutrientes, tienen requerimientos de consumo muy variados entre las personas, tales como el aumento de la masa muscular, o la pérdida de grasa, entre otros. Por ello, es positivo que haya más alternativas en el mercado, ya que esto permite a las personas discriminar y elegir según sus necesidades específicas”.

Por este motivo, la regulación adecuada de este tipo de alimentos por ley resulta fundamental: “Es necesario que se regule el tipo de proteína que se adiciona, asegurando que sea de buena calidad. Ejemplos de proteínas de alta calidad son el suero de leche, que se ha estudiado ampliamente por sus beneficios, y el aislado de proteína de soya, que también ha mostrado tener buenas propiedades”, mencionó la nutricionista. Sin embargo, “estos beneficios siempre se han demostrado en el componente aislado, es decir, el suero de leche solo o el aislado de proteína de soya solo, sin más ingredientes”, agregó.

En este sentido, “una de nuestras propuestas es evaluar cómo estos alimentos, dependiendo de su matriz alimentaria, pueden influir en la calidad de la proteína. En nutrición, el vehículo por el cual se incorporan los nutrientes es fundamental. No es lo mismo consumir suero de leche como suplemento que incorporarlo en un yogur, pan o cualquier otro alimento”, explicó la nutricionista.

Por ello, la profesora Llanos relevó la necesidad de realizar nuevos estudios en el tema: “Es importante investigar si la calidad de las proteínas en estos productos se mantiene adecuada dentro de la matriz alimentaria, si se absorbe de manera eficaz y si cumple con sus funciones biológicas en comparación con un alimento no adicionado de proteína. Estos son estudios que deberían realizarse, ya que están relacionados con la bioaccesibilidad de las proteínas presentes en los alimentos”, señaló.

Finalmente, agregó que “se deben realizar estudios clínicos para evaluar si el consumo de alimentos adicionados con proteínas realmente aumenta la ingesta, contribuye al aumento o mantenimiento de la masa muscular, o si tiene otros beneficios para la salud”, concluyó.

Puedes leer el estudio completo en la el siguiente link de la Revista Chilena de Nutrición.